60 Sehenswürdigkeiten in Dortmund, Deutschland (mit Karte und Bildern)

Legende

Willkommen auf deiner Reise zu den schönsten Sehenswürdigkeiten in Dortmund, Deutschland! Egal, ob du die historischen Schätze der Stadt entdecken oder die modernen Highlights erleben möchtest – hier findest du alles, was dein Herz begehrt. Lass dich von unserer Auswahl inspirieren und plane dein unvergessliches Abenteuer in Dortmund. Tauche ein in die Vielfalt dieser faszinierenden Stadt und entdecke, was sie alles zu bieten hat.

Sightseeing-Touren in DortmundAktivitäten in DortmundDas Deutsche Fußballmuseum wurde am 23. Oktober 2015 als nationales Fußballmuseum des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Dortmund eröffnet. Die Planungen stammten von der DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH mit Sitz in Dortmund.

Wikipedia: Deutsches Fußballmuseum (DE), Website, Tripadvisor, Website

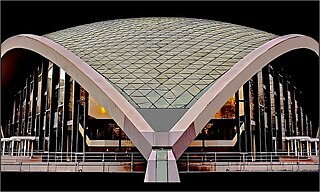

Das Konzerthaus Dortmund im Dortmunder Stadtkern wurde im September 2002 eröffnet. Es liegt im Brückstraßenviertel an der Kreuzung der Brückstraße mit der Ludwigstraße. Der Saal verfügt über 1550 Sitzplätze, davon 900 als Kleiner Saal nutzbar, und ist durch eine moderne Stahl-Glas-Architektur geprägt. Gründungsintendant und einer der Hauptinitiatoren für das „Projekt Konzerthaus“ war Ulrich Andreas Vogt. Von 2005 bis 2018 war Benedikt Stampa Intendant und Geschäftsführer. Zur Saison 2018/19 folgte ihm Raphael von Hoensbroech.

Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) ist ein städtisches Museum in Dortmund; es befindet sich in der 1924 von Hugo Steinbach erbauten ehemaligen Städtischen Sparkasse. Die Sammlungen von Gemälden, Skulpturen, Möbeln und Kunsthandwerk geben einen Einblick in die Kulturgeschichte und die Geschichte der Stadt Dortmund.

Wikipedia: Museum für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund (DE), Website

4. SIGNAL IDUNA PARK

Der Signal Iduna Park, bis Dezember 2005 und im Sprachgebrauch auch Westfalenstadion, sowie in Fankreisen auch als Tempel bezeichnet, ist ein Fußballstadion im Bezirk Innenstadt-West der nordrhein-westfälischen Großstadt Dortmund. Mit 81.365 Zuschauerplätzen ist es das größte Fußballstadion Deutschlands sowie das sechstgrößte Vereinsstadion Europas. Bei internationalen Begegnungen, bei denen keine Stehplätze zugelassen sind, bieten sich 66.099 Sitzplätze. Das Stadion liegt an der Strobelallee und ist seit 1974 die Spielstätte des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Es war bereits mehrfach Austragungsort internationaler Fußballturniere, u. a. der Fußball-Weltmeisterschaft 1974, der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und zuletzt der Fußball-Europameisterschaft 2024, sowie von Heimspielen der deutschen Nationalmannschaft. Das Stadion der UEFA-Kategorie 4 ist mit den markanten gelben Pylonen der Dachkonstruktion ein Wahrzeichen der Stadt Dortmund.

5. Neuer Kaiserberg

Der Phoenix-See ist ein künstlich angelegter, etwa 24 Hektar großer See auf dem ehemaligen Stahlwerksareal Phoenix-Ost im Dortmunder Stadtteil Hörde. Er wurde und wird als Vorzeigeprojekt für den Strukturwandel der Stadt Dortmund und des Ruhrgebiets diskutiert. Der Phoenix-See bildet mit dem umliegenden Areal ein Wohn- und Naherholungsgebiet mit Gastronomie und Gewerbebebauung. Zusammen mit dem rund zwei Kilometer westlich liegenden und 115 Hektar großen Technologiepark Phoenix-West und dem nördlich gelegenen 60 Hektar großen Phoenix-Park hat der See das ehemals von Schwerindustrie geprägte Bild Hördes verändert.

6. Westfalenhalle

Die Westfalenhallen Dortmund sind ein Messe-, Kongress- und Veranstaltungszentrum am Rheinlanddamm in der nordrhein-westfälischen Stadt Dortmund. Unter der Führung der Muttergesellschaft Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH arbeiten insgesamt drei Tochterunternehmen: Messe Dortmund GmbH, Kongress Dortmund GmbH und Westfalenhalle GmbH. Alleinige Gesellschafterin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH ist die Stadt Dortmund. Der Jahresumsatz der Gesellschaft liegt bei 40 bis 50 Millionen Euro.

7. Alex Damm

Die Liste der Stolpersteine in Dortmund enthält Stolpersteine, die im Rahmen des gleichnamigen Kunst-Projekts von Gunter Demnig in Dortmund verlegt wurden. Mit ihnen soll Opfern des Nationalsozialismus gedacht werden, die in Dortmund lebten und wirkten.

8. Sankt Reinoldi-Kirche

St. Reinoldi, auch Reinoldikirche, ist eine evangelische Kirche in der Dortmunder Innenstadt. Sie ist ihrem Gründungsdatum nach die älteste erhaltene Kirche im historischen Stadtzentrum, eine frühgotische dreijochige Basilika mit spätromanischem Querhaus, spätgotischem Chor und an romanische Formen anschließendem barockem Westturm. Der älteste heute noch erhaltene Teil ist das Querhaus, errichtet knapp vor Mitte des 13. Jahrhunderts. St. Reinoldi war im Mittelalter als Stadt- und Ratskirche das geistige Zentrum der Reichsstadt Dortmund und bis zur Reformation auch Hauptpfarrkirche. Heute ist sie die evangelische Stadtkirche. St. Reinoldi bildet den städtebaulichen sowie geographischen Mittelpunkt der Innenstadt und ist ein Wahrzeichen Dortmunds. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der gleichnamige U-Bahnhof der Stadtbahn Dortmund, der Kreuzungspunkt zweier Stammstrecken ist. Die Kirche ist nach dem Stadtpatron Reinoldus benannt, der bis zur Reformation auch Kirchenpatron war.

9. Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Die Hohensyburg, auch Syburg genannt, ist die Ruine einer Höhenburg auf dem rund 245 m ü. NN hohen Syberg oberhalb des Zusammenflusses von Ruhr und Lenne in den künstlich angelegten Hengsteysee im südlichen Dortmunder Stadtteil Syburg. Die Hohensyburg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Zu weiteren Sehenswürdigkeiten zählen der Vincketurm, das Kriegerdenkmal und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. In der Nähe befinden sich seit 1952 die Naturbühne Hohensyburg und seit 1985 zusätzlich die Spielbank Hohensyburg. Die Umgebung ist als Naturschutzgebiet Ruhrsteilhänge Hohensyburg ausgewiesen und geschützt. Der Syburger Bergbauweg erschließt Relikte neuzeitlichen Bergbaus. Die Burg ist als Bodendenkmal in die Denkmalliste der Stadt Dortmund eingetragen.

10. Große Kirche

Die Große Kirche Aplerbeck ist eine 1867–1869 erbaute, unter Denkmalschutz stehende evangelische Kirche in Aplerbeck, Märtmannstraße 13. Sie wird von der evangelischen Georgs-Kirchengemeinde Dortmund genutzt.

11. Florianturm

Der Florianturm, kurz Florian, ist ein weithin sichtbares Wahrzeichen und prägt als Landmarke die Skyline der Stadt Dortmund. Der Aussichts- und Fernsehturm wurde 1959 anlässlich der Bundesgartenschau im Westfalenpark mit einer Höhe von 219,3 Metern errichtet. Für rund ein Jahrzehnt war er der höchste Fernsehturm Deutschlands und damit eines der höchsten Bauwerke des Landes. Seine gegenwärtige Höhe mit Antennenanlage beträgt rund 209 Meter. Im Turmkorb befindet sich ein Drehrestaurant. 1959 war es das erste seiner Art weltweit.

12. Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität

Das Dortmunder U, auch U-Turm genannt, ist ein 1926/1927 als „Gär- und Lagerkeller“ der Dortmunder Union Brauerei errichtetes Hochhaus am westlichen Rand der Dortmunder City. Der Name ist abgeleitet von dem 1968 auf dem Hauptturm aufgebrachten und 2008 komplett restaurierten Firmenzeichen der Brauerei: ein vierseitiges, neun Meter hohes, vergoldetes und beleuchtetes „U“ nach einem Entwurf des Architekten Ernst Neufert.

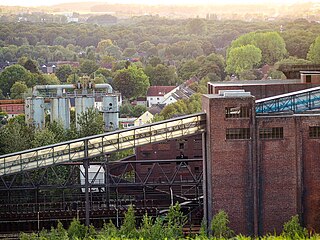

13. LWL-Industriemuseum Zeche Zollern

Die Zeche Zollern ist ein stillgelegtes Steinkohlebergwerk im Nordwesten der Stadt Dortmund, in den Stadtteilen Kirchlinde und Bövinghausen. Es besteht aus zwei Schachtanlagen, die unter Tage zusammenhingen: Die Schachtanlage 1/3 in Kirchlinde und die Schachtanlage 2/4 in Bövinghausen.

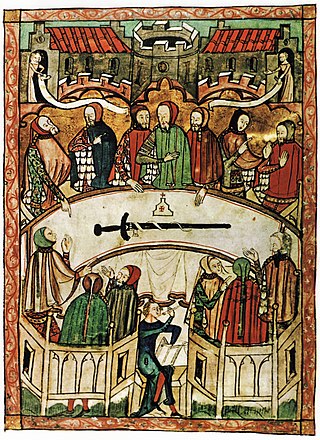

14. Femlinde mit Freistuhl

Der Begriff Feme steht für die Gerichtsbarkeit von Femegerichten, einer Form der mittelalterlichen Strafjustiz, und auch für die von diesen verhängten Strafen. In der Weimarer Republik wurde der Begriff von konspirativen rechtsextremen Gruppierungen im Zusammenhang mit aus politischen Motiven begangenen sogenannten Fememorden verwendet. Der Charakter der mittelalterlichen Feme unterscheidet sich davon. Letztere wurde im Mittelalter lange Zeit als legale Appellationsinstanz bzw. „Notinstanz“ bei Rechtsverweigerung vor Ort angesehen.

15. Stadion Rote Erde

Das Stadion Rote Erde, früher Kampfbahn Rote Erde genannt, wurde 1926 in Dortmund in unmittelbarer Nähe zu den Westfalenhallen an der Strobelallee errichtet. Seit dem Bau des Westfalenstadions grenzt es unmittelbar an dessen Osttribüne.

16. Mahnmal Bittermark

Das Mahnmal Bittermark ist eine Gedenkstätte im Dortmunder Stadtbezirk Hombruch. Es wurde 1960 von dem Hagener Künstler Karel Niestrath und dem Dortmunder Architekten Will Schwarz im Auftrage der Stadt Dortmund geschaffen. Die Krypta wurde vom französischen Künstler Léon Zack gestaltet.

17. Kokerei Hansa Industriedenkmal

Die Kokerei Hansa ist ein Architektur- und Industriedenkmal in Dortmund-Huckarde. Sie entstand in den Jahren 1927 bis 1928 als Großkokerei infolge von Rationalisierungsmaßnahmen und löste die abgewirtschafteten kleinen Kokereien der Zechen Hansa, Westhausen und Germania im Dortmunder Nordwesten ab.

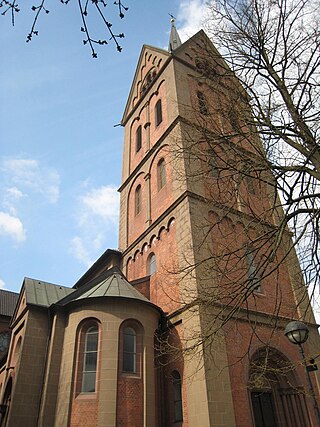

18. Propsteikirche St. Johannes Baptist

Die Propsteikirche St. Johannes Baptist ist eine der vier innerstädtischen Kirchen Dortmunds. Die Kirche liegt südlich des Westenhellwegs und westlich des Hansaplatzes. Sie ist die einzige römisch-katholische Kirche innerhalb des Dortmunder Wallrings.

Wikipedia: Propsteikirche St. Johannes Baptist (DE), Website

19. Bezirksverwaltungsstelle Aplerbeck

Das Aplerbecker Amtshaus befindet sich direkt am Marktplatz in Aplerbeck. Es wurde nach den Plänen von Amtsbaumeister Wilhelm Stricker von 1906 bis 1907 für das Amt Aplerbeck erbaut und löste damit ein im Jahr 1851 errichtetes Vorgängerbauwerk ab. An die Person des Amtsbaumeisters Stricker erinnert heute noch eine Gedenktafel an der Mauer des Amtshauses. Eine Straße in Aplerbeck, die Strickerstraße, wurde nach ihm benannt. In der Liste der Baudenkmale im Stadtbezirk Aplerbeck ist das Gebäude unter der Nummer A 0424 registriert.

20. St. Clemens

Die römisch-katholische Kirche St. Clemens befindet sich im Dortmunder Stadtteil Hombruch. Sie ist die Pfarrkirche der gleichnamigen Pfarrei St. Clemens im Pastoralen Raum „Pastoralverbund im Dortmunder Süden“. Sier trägt das Patrozinium Clemens von Rom.

21. Nahverkehrsmuseum Dortmund

Das Nahverkehrsmuseum Dortmund befindet sich seit 2001 in der ehemaligen Lokomotiv-Instandsetzungswerkstätte Betriebswerk Mooskamp (BwM) der Ruhrkohle Bahn- und Hafenbetriebe im Dortmunder Ortsteil Obernette. Das BwM ist seit Schließung der Lokwerkstatt der ehem. Zeche Prosper-Haniel in Bottrop das letzte noch in Betrieb befindliche, ehemalige Bw der RAG. Bei diesem Dortmunder Projekt werden arbeits- und sozialpolitische Beschäftigungsmaßnahmen in Kooperation mit Jobcenter und Stadt Dortmund mit der Schaffung einer pädagogisch-historischen Kultureinrichtung verknüpft, welche aber auch für private oder betriebliche Feiern genutzt werden kann.

22. Sankt-Nicolai-Kirche

Die St.-Nicolai-Kirche, häufig auch kurz Nicolaikirche genannt, ist eine 1929 erbaute Kirche im Dortmunder Stadtbezirk Innenstadt-West. Eine Kirche gleichen Namens bestand bis 1812 an der Wißstraße und war eine der vier Hauptkirchen des mittelalterlichen Dortmunds.

23. Georgskirche

Die Georgskirche ist eine Kreuzbasilika im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck. Sie gehört zur evangelischen Georgs-Kirchengemeinde Dortmund. Die Kirche ist die einzige Kreuzbasilika in Dortmund und als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Dortmund eingetragen. Im September 2011 feierte die Gemeinde eine Festwoche zum 850-jährigen Bestehen der Kirche.

24. Petrikirche

Die evangelische St.-Petri-Kirche in Dortmund ist eine westfälische Hallenkirche in hochgotischem Stil in der Dortmunder Innenstadt. Dem Idealtypus dieser Kirchenform nahekommend sind Mittelschiff und Seitenschiffe gleich hoch. Das Gebäude ist von fast quadratischem Grundriss mit vergleichsweise kurzem Chor. Der Sakralbau ist ein bedeutendes Beispiel für die besondere Formgebung der Hallenkirchen in Westfalen.

25. Haus Bodelschwingh

Das Haus Bodelschwingh ist ein Wasserschloss im Dortmunder Stadtteil Bodelschwingh, der zum Stadtbezirk Mengede gehört. Es ist einer von 18 Adelssitzen in Dortmund und gilt als größte und repräsentativste Anlage im Stadtgebiet.

26. Liebfrauenkirche

Die Liebfrauenkirche ist eine 1881–1883 erbaute, unter Denkmalschutz stehende römisch-katholische Kirche in Dortmund, Amalienstraße 21 a. Sie wird seit dem Jahr 2009 als Kolumbarium genutzt, bis Juni 2009 war sie eine römisch-katholische Pfarrkirche im Dortmunder Stadtbezirk Innenstadt-West. Das Kirchengebäude ist als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Dortmund eingetragen.

27. Mahn- und Gedenkstätte Steinwache

Die Steinwache in Dortmund ist eine Mahn- und Gedenkstätte an die Zeit des Nationalsozialismus und beherbergt die ständige Ausstellung „Widerstand und Verfolgung in Dortmund 1933–1945“ des Dortmunder Stadtarchivs.

28. Hörder Burg

Die Hörder Burg, auch Hörde genannt, im heutigen Dortmunder Stadtteil Hörde wurde im 12. Jahrhundert in unmittelbarer Nähe der Emscher als Wasserburg erbaut. Sie ist Stammsitz der Adelsfamilie Hörde. Unweit der Burg befand sich am Zusammenfluss von Emscher und Hörder Bach eine wirtschaftlich bedeutsame Getreidemühle.

29. Wasserschloss Haus Rodenberg

Das Haus Rodenberg ist ein Wasserschloss im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck. Das Schloss verfiel im 19. und 20. Jahrhundert. Übrig blieb vom einstigen Wasserschloss nur die Vorburg mit dem Wirtschaftsteil.

30. Volkshochschule

Der Löwenhof ist ein Gebäude in der Innenstadt von Dortmund. Er beherbergte im Laufe seiner Geschichte eines der größten Konzert-Cafés Westdeutschlands, war Firmensitz der Heinrich August Schulte Eisenhandlung und ist heute Sitz der Volkshochschule Dortmund.

31. Wasserturm Dortmund Südbahnhof

Der Wasserturm des Dortmunder Südbahnhofs ist ein Wasserhochbehälter des ehemaligen Bahnbetriebswerks Dortmund Süd. Er wurde zwischen 1923 und 1927 von der Deutschen Reichsbahn errichtet und versorgte bis in die 1950er Jahre Dampflokomotiven mit Kesselspeisewasser.

32. Langer August

Langer August ist ein 1979 gegründetes, selbstverwaltetes soziokulturelles Zentrum in Dortmund, das von verschiedenen Gruppen genutzt wird. Es befindet sich im denkmalgeschützten Haus Braunschweiger Straße 22 in der Nordstadt und ist Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NW.

33. Opernhaus Dortmund

Das Opernhaus Dortmund ist das Opernhaus der Stadt Dortmund, das vom Theater Dortmund betrieben wird. 1966 wurde ein neues Opernhaus eröffnet, das eine frühere Anlage ersetzte, die 1904 eröffnet und im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Es wurde an der Stelle der ehemaligen Alten Synagoge errichtet, die in den 1930er Jahren von der NS-Lokalregierung abgerissen wurde.

34. Hoesch Museum

Das Hoesch-Museum ist ein 2005 wieder eröffnetes Museum in Dortmund. Untergebracht im historischen Portierhaus der Westfalenhütte, zeigt das Museum einen Überblick über 160 Jahre Unternehmensgeschichte, Technikgeschichte und Sozialgeschichte der Stahlarbeit, verbunden mit der Dortmunder Stadtgeschichte.

35. Revierpark Wischlingen

Der Revierpark Wischlingen ist eine Grün- und Erholungsanlage im Dortmunder Stadtbezirk Huckarde. Er liegt unmittelbar neben dem Naturschutzgebiet Hallerey und erstreckt sich über eine Fläche von 39 ha.

36. Brauerei-Museum

Gegründet 1981, wurde das Brauerei-Museum Dortmund am 12. November des folgenden Jahres auf dem Gelände der Privatbrauerei Dortmunder Kronen eröffnet. Das Museum entsprang der Initiative von Heiner Brand, Eigentümer der Privatbrauerei Dortmunder Kronen.

37. St.-Ewaldi-Kirche

St. Ewaldi Aplerbeck ist eine römisch-katholische Pfarrkirche im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck. Die Pfarrei St. Ewaldi Aplerbeck gehört zur gleichnamigen Gesamtpfarrei St. Ewaldi Dortmund im Erzbistum Paderborn. Kirchenpatrone sind die Brüder Ewaldi, die der Überlieferung nach im ausgehenden 7. Jahrhundert hier in Aplerbeck als Märtyrer gestorben sein sollen.

38. St. Patrokli

St. Patrokli ist eine römisch-katholische Pfarrkirche im Dortmunder Stadtteil Kirchhörde in Nordrhein-Westfalen. Sie ist Pfarrkirche der St.-Patrokli-Kirchengemeinde, die zusammen mit den Kirchengemeinden St. Clemens Hombruch, St. Franziskus Xaverius Barop, Maria Königin Eichlinghofen und Heilige Familie Brünninghausen den Pastoralen Raum Pastoralverbund Im Dortmunder Süden bildet.

39. Herbert-Frommberger-Weg

Die Regenbogenbrücke über die A40 verbindet den Dortmunder Stadtteil Dorstfeld-Süd und die dort ansässige DASA – Arbeitswelt Ausstellung mit der Technischen Universität Dortmund. Die Brücke kann von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden.

40. Kindermuseum Adlerturm

Der Adlerturm ist ein rekonstruierter Turm der mittelalterlichen Stadtmauer in Dortmund, der 1992 über den originalen Fundamenten des einstigen Wehrturms errichtet wurde. Der 30 Meter hohe Turm wurde auf Pfeiler gesetzt, um die erhaltene Bausubstanz der Fundamente des ursprünglichen Adlerturms aus dem 14. Jahrhundert und der angrenzenden Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert nicht zu beeinträchtigen.

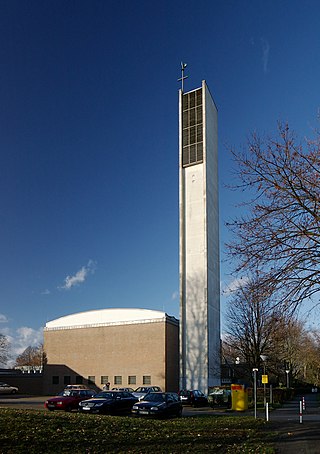

41. Sankt Johann Baptist

Die evangelische St.-Johann-Baptist-Kirche bildet den Mittelpunkt des Brechtener Dorfes im Dortmunder Stadtbezirk Eving. Um 1250 wurde die Kirche als dreischiffige, zweijochige Halle auf fast quadratischem Grundriss mit rechteckigem Chor errichtet. Der Westturm ist wahrscheinlich älteren Datums. Um das Jahr 1500 wurde die Sakristei erbaut. Bei der Restaurierung des Innenraums 1960/1962 wurden umfangreiche Malereien aus der Entstehungszeit der Kirche freigelegt und restauriert. Der Taufstein stammt aus dem 13. Jahrhundert, Kanzel und Altar sind aus dem 17. Jahrhundert.

Wikipedia: St.-Johann-Baptist-Kirche (Brechten) (DE), Website

42. Heilig-Kreuz-Kirche

Die Heilig-Kreuz-Kirche, sehr häufig verkürzt Kreuzkirche genannt, ist ein Kirchenbauwerk der römisch-katholischen Heilig-Kreuz-Gemeinde in Dortmund. Sie ist Namensgeberin für das umliegende Wohnviertel Kreuzviertel.

43. Tremoniapark

Der Tremoniapark in Dortmund, auch Tremoniawiese genannt, ist eine Grün- und Naherholungsanlage auf einem alten Industriegelände und ein typisches Beispiel für den Strukturwandel in der Stadt. In der Parkanlage liegen als Kunstinstallation halbschalige Klöpperböden, die Bestandteile von Druckgefäßen waren.

44. St.Barbara

Die römisch-katholische Pfarrkirche St. Barbara befindet sich im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld in Nordrhein-Westfalen. Die dem Patrozinium der Barbara von Nikomedien unterstellte Kirche wurde von 1895 bis 1896 von Baumeister Lambert von Fisenne gebaut.

45. Pauluskirche

Die Pauluskirche liegt in der Dortmunder Nordstadt, an der Ecke Schützenstraße und Kirchenstraße. Sie wurde 1892 bis 1894 nach einem Entwurf des Berliner Architekten Karl Doflein erbaut. Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, nach 1945 instand gesetzt und 1994 restauriert. Sie ist als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Dortmund eingetragen.

46. Dreifaltigkeitskirche

Die römisch-katholische Dreifaltigkeitskirche in der Dortmunder Nordstadt liegt in der Nähe des Borsigplatzes an der Flurstraße 10. Die Gemeinde gehört zu den im Rahmen der Industrialisierung gegründeten römisch-katholischen Kirchengemeinden in der Peripherie des Dortmunder Stadtzentrums. Die für Arbeitsplätze in der Montanindustrie eingewanderten römisch-katholischen Arbeitskräfte sollten in diesen Gemeinden eine religiös geprägte Heimat im protestantischen Dortmund finden.

47. Gedenkstein für Opfer des Hubschrauberabsturzes

Der Flugunfall bei der Jugendmesse YOU ereignete sich am 6. Juni 1996 während der europäischen Jugendmesse YOU in Dortmund. Dabei stürzte eine Bell UH-1D der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung bei einem Schauflug in ein Waldgebiet. Von den 14 Insassen wurden 13 getötet. Der Unfall gilt als der bis dato schwerste Hubschrauberunfall in der Geschichte der Bundeswehr.

Wikipedia: Flugunfall bei der Jugendmesse YOU 1996 in Dortmund (DE)

48. Kreuzkirche

Die Kreuzkirche ist eine evangelische Kirche im Dortmunder Stadtteil Berghofen, Fasanenweg 18. Sie ist das Gotteshaus der evangelischen Kirchengemeinde Berghofen, die der Evangelischen Kirche von Westfalen angehört.

49. DOC - Dortmunder Centrum für Medizin und Gesundheit

Der Deilmann-Bau in Dortmund ist ein in der Nähe des Hauptbahnhofes 1975 bis 1978 für die WestLB errichtetes Büro- und Geschäftshaus. Der Entwurf stammt, wie bei ähnlichen Gebäuden am Hauptsitz der WestLB AG in Düsseldorf, in Köln und in Münster, vom Architekten Harald Deilmann.

50. Westfälisches Schulmuseum

Das Westfälische Schulmuseum im Dortmunder Stadtteil Marten wurde 1910 als Einrichtung zur Lehrerfortbildung und als Lehrmittel-Schausammlung gegründet. Heute beherbergt das Museum eine der bedeutendsten schulhistorischen Sammlungen in Deutschland.

51. Evangelische Kirche Eichlinghofen

Die St.-Margareta-Kirche im Dortmunder Stadtteil Eichlinghofen ist eine der Margareta von Antiochia geweihte romanische Hallenkirche aus dem 12. Jahrhundert. Sie ist als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Dortmund eingetragen. Einer Legende nach existierte bis 1846 am Eingangsportal der Kirche ein Stein, der das Jahr 1070 als Baujahr der Kirche notierte.

Wikipedia: St.-Margareta-Kirche (Eichlinghofen) (DE), Website

52. AWO Schultenhof

Der AWO-Schultenhof in Dortmund-Renninghausen im Stadtbezirk Hombruch ist ein Wohn- und Arbeitsprojekt der Arbeiterwohlfahrt (AWO) für behinderte Menschen in Bereich des ökologischen Landbaus mit angegliederter Freiluftgastronomie. Die Schwerpunkte sind die Eingliederung von behinderten Menschen in das Arbeitsleben im ökologischen Land- und Gartenbau.

53. Theater Olpketal

Das Theater Olpketal ist ein kleines familienbetriebenes Theater an der Olpketalstraße im südlichen Dortmunder Stadtteil Lücklemberg, in dem der Dortmunder Kabarettist Bruno Knust in der Regel mehrmals pro Woche mit verschiedenen Programmen auftritt. Seine Shows zeichnen sich durch den besonderen Humor des Ruhrgebiets, seine Schlagfertigkeit und Entertainerqualitäten aus. Zudem bietet das Theater Olpketal auf seinem Spielplan auch immer wieder Gastspiele ausgewählter Künstler an, wie von Robert Kreis, Lioba Albus, Karl Dall, Wolfgang Trepper, Jürgen Becker oder Torsten Sträter.

54. St. Martin

Die St.-Martin-Kirche ist ein römisch-katholisches Kirchengebäude im Dortmunder Stadtteil Körne, Gabelsbergerstraße 32. Der Kirchenpatron ist Martin von Tours, einer der bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche. Die zweigeschossige Hallenkirche mit freistehendem Glockenturm wurde 1959/1960 errichtet.

55. Paul-Gerhardt-Kirche

Die Paul-Gerhardt-Kirche ist eine evangelische Kirche im Dortmunder Stadtbezirk Innenstadt-Ost. Sie wurde zwischen 1948 und 1949 als Notkirche nach einem Entwurf von Otto Bartning errichtet und steht seit 2011 unter Denkmalschutz. Namenspatron ist der Kirchenlieddichter Paul Gerhardt. Die Evangelische Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde, der die Kirche gehört, ist Teil der Evangelischen Kirche von Westfalen.

56. Feldchenbahnbrücke

Die Feldchenbahnbrücke unweit des Dortmunder Stadtteils Aplerbeck ist eine unter Denkmalschutz stehende in Ziegelstein ausgeführte Bogenbrücke. Sie stellt das letzte erhaltene Relikt der 1867 bis 1870 errichteten Anschlussbahn von der Zeche Vereinigte Schürbank & Charlottenburg zur Bahnstrecke Dortmund–Soest dar. Die bis zu ihrer Stilllegung rund 100 Meter westlich des Bahnhofes Aplerbeck in die Hauptstrecke einfädelnde, etwa 1600 Meter lange, einspurige Eisenbahntrasse bildete annähernd eine S-Form. Von der Zeche kommend, überbrückt die Feldchenbahnbrücke nach gut 700 Metern die an dieser Stelle noch sehr junge Emscher.

57. Standesamt Dortmund

Das Alte Stadthaus der Stadt Dortmund wurde 1899 nach Entwurf von Stadtbaurat Friedrich Kullrich im Stil der Neurenaissance errichtet. Nach starker Beschädigung im Zweiten Weltkrieg wurde es wieder aufgebaut, jedoch in leicht vereinfachter Form. An der Spitze des Giebels befindet sich der Adler des Dortmunder Stadtwappens. Die Fassaden bestehen aus rotem Sandstein und verputzten Flächen an den seitlichen Teilen. An der Frontseite sind die Wappen der acht Hansestädte Bremen, Hamburg, Köln, Lippstadt, Lübeck, Münster, Osnabrück und Soest zu sehen.

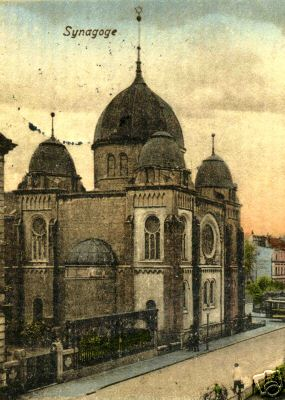

58. Mahnmal Hörder Synagoge

Die Synagoge in Hörde, einem Stadtteil von Dortmund in Nordrhein-Westfalen, wurde 1898/99 errichtet. Sie stand an der Victoriastraße, der heutigen Semerteichstraße, auf der südlichen Seite des Rathausplatzes.

59. St. Johannes der Täufer

Die denkmalgeschützte evangelische Kirche St. Johannes der Täufer steht in Brackel, einem Stadtteil des Stadtbezirks Brackel der kreisfreien Stadt Dortmund in Nordrhein-Westfalen. Sie gehört zum Kirchenkreis Dortmund der Evangelischen Kirche von Westfalen.

60. Sankt Urbanus

Die römisch-katholische, denkmalgeschützte Pfarrkirche St. Urbanus steht in Huckarde, einem Gemeindeteil des Stadtbezirks Huckarde von Dortmund, einer kreisfreien Großstadt in Nordrhein-Westfalen. Die Kirche gehört zum Pastoralverbund Am Revierpark im Dekanat Dortmund des Erzbistums Paderborn.

Teilen

Wie wahrscheinlich ist es, dass du uns weiterempfiehlst?

Haftungsausschluss Bitte achte auf deine Umgebung und betrete keine Privatgrundstücke. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die während der Touren auftreten.