100 Sehenswürdigkeiten in Berlin, Deutschland (mit Karte und Bildern)

Legende

Erstklassige Sehenswürdigkeiten

Tickets, geführte Touren und Aktivitäten in Berlin buchen.

Geführte Free Walking Touren

Kostenlose geführte Stadtrundgänge in Berlin buchen.

Willkommen auf deiner Reise zu den schönsten Sehenswürdigkeiten in Berlin, Deutschland! Egal, ob du die historischen Schätze der Stadt entdecken oder die modernen Highlights erleben möchtest – hier findest du alles, was dein Herz begehrt. Lass dich von unserer Auswahl inspirieren und plane dein unvergessliches Abenteuer in Berlin. Tauche ein in die Vielfalt dieser faszinierenden Stadt und entdecke, was sie alles zu bieten hat.

Sightseeing-Touren in BerlinAktivitäten in BerlinDie Oberbaumbrücke in Berlin ist eine Verbindung zwischen den Ortsteilen Kreuzberg und Friedrichshain über die Spree und ist damit Teil des Innenstadtrings. Sie liegt zwischen der Elsenbrücke und der Schillingbrücke und ist zugleich das Wahrzeichen des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg.

Das Futurium ist ein 2019 eröffnetes Museum in Berlin. Es startete als Projektinitiative wissenschaftlicher Einrichtungen und Netzwerke mehrerer Wirtschaftsunternehmen und Stiftungen sowie der deutschen Bundesregierung in Berlin und dient als „Ort für Präsentation und Dialog zu Wissenschaft, Forschung und Entwicklung“. Der Bau öffnete am 5. September 2019 mit einem Festakt. Es ist „Museum, Bühne und Forum für offene Fragen der Zukunft“.

Der Lustgarten ist eine zwei Hektar große Grünfläche auf der Museumsinsel im Berliner Ortsteil Mitte. Im Jahr 1573 von Kurfürst Johann Georg als Küchengarten des Berliner Schlosses angelegt, wurde er im Laufe der Geschichte mehrmals umgestaltet. Dabei erhielt er 1834 eine Granitschale, die zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Berlins gehört, und 1863 ein Reiterstandbild Friedrich Wilhelms III., das in der Nachkriegszeit zerstört wurde. Zuletzt wurde der Lustgarten 1998–1999 umgestaltet.

Die Siegessäule auf dem Großen Stern im Großen Tiergarten gehört zu den bedeutendsten Nationaldenkmälern Deutschlands und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Berlins. Erbaut 1864 bis 1873 von Heinrich Strack auf dem Königsplatz zur Erinnerung an die Einigungskriege, wurde sie 1938 bis 1939 zusammen mit den Denkmälern Bismarcks, Roons und Moltkes an den heutigen Standort versetzt. Die bekrönende Viktoria von Friedrich Drake wird im Berliner Volksmund auch „Goldelse“ genannt.

Die ehemalige evangelische Thomaskirche mit dem Gemeindezentrum steht in der Blunckstraße 14–16 im Berliner Ortsteil Wittenau des Bezirks Reinickendorf. Der Gebäudekomplex, entworfen von Ludolf von Walthausen, wurde am 30. März 1969 eingeweiht.

Die Neue Synagoge an der Oranienburger Straße im Berliner Ortsteil Mitte des gleichnamigen Bezirks ist ein Gebäude von herausragender Bedeutung für die Geschichte des Judentums in Berlin und ein Baudenkmal. Sie wurde 1866 eingeweiht. Die Architekten waren Eduard Knoblauch und Friedrich August Stüler. Mit über 3000 Sitzplätzen war es das größte jüdische Gotteshaus der Stadt.

Die Hackeschen Höfe sind ein Gebäudeensemble in der Spandauer Vorstadt im Ortsteil Mitte von Berlin, unweit des sogenannten Scheunenviertels. Namensgebend sind acht Gewerbehöfe, um die herum sich die Gebäude gruppieren. Der von 1905 bis 1907 erbaute Komplex steht seit 1977 unter Denkmalschutz.

Das Nikolaiviertel im Berliner Ortsteil Mitte ist das älteste Siedlungsgebiet der Hauptstadt. Im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört, wurde es 1980–1987 im Auftrag des Magistrats von Ost-Berlin anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt unter der Leitung des Architekten Günter Stahn wiederaufgebaut. Rund um die rekonstruierte Nikolaikirche entstand auf annähernd mittelalterlichem Grundriss ein Bauensemble aus fiktiv arrangierten Bürgerhäusern in traditioneller Bauweise sowie Ortbetonbauten mit Vorhangfassaden. Das Baudenkmal gehört heute zu den Sehenswürdigkeiten Berlins.

Der Neptunbrunnen ist ein Baudenkmal im Berliner Ortsteil Mitte. In den Jahren 1888–1891 im Stil des Neobarocks von Reinhold Begas als Geschenk Berlins für Wilhelm II. auf dem Schloßplatz errichtet, wurde er nach dem Abriss des Berliner Schlosses im Jahr 1951 entfernt und bei der Neugestaltung des Ost-Berliner Zentrums 1969 im Park am Fernsehturm zwischen dem Roten Rathaus und der Marienkirche aufgestellt.

Der Berliner Dom am Lustgarten auf der Museumsinsel ist eine evangelische Kirche im Berliner Ortsteil Mitte. In den Jahren 1894–1905 nach Entwürfen von Julius Raschdorff im Stil der Neorenaissance und des Neobarock errichtet, ist das Baudenkmal die flächenmäßig größte evangelische Kirche Deutschlands und eine der bedeutendsten dynastischen Grabstätten Europas. Neben Gottesdiensten wird der Dom auch für Staatsakte, Konzerte und andere Veranstaltungen genutzt.

Wikipedia: Berliner Dom (DE), Website, Heritage Website, Youtube

Das Marx-Engels-Forum im Berliner Ortsteil Mitte ist eine Grünfläche, die 1974/1975 im Zusammenhang mit der Ausgestaltung des politischen Zentrums der „Hauptstadt der DDR“ im Auftrag der SED-Führung entstand. Umgeben wird es von der Karl-Liebknecht-Straße im Norden, dem Park am Fernsehturm im Osten, der Rathausstraße im Süden und der Spree im Westen. Das Areal überbaute das im Zweiten Weltkrieg zerstörte und danach abgerissene Heilig-Geist-Viertel. Im Zentrum der Grünfläche befindet sich ein 1986 eingeweihtes Denkmalensemble, bestehend aus der Bronzeplastik für Karl Marx und Friedrich Engels von Ludwig Engelhardt, dem Marmorrelief Alte Welt von Werner Stötzer, die zwei Bronzereliefs Die Würde und Schönheit freier Menschen von Margret Middell sowie vier Edelstahlstelen von Arno Fischer und Peter Voigt. Die Parkanlage war seit der politischen Wende immer wieder Gegenstand erinnerungspolitischer und städtebaulicher Kontroversen.

Berlin Hamburger Bahnhof ist ein ehemaliger Berliner Bahnhof, der seinerzeit Anfangspunkt der Berlin-Hamburger Bahn war. Das Gebäude liegt an der Invalidenstraße im Ortsteil Moabit des Bezirks Mitte.

Die Topographie des Terrors ist ein seit 1987 bestehendes Projekt in Berlin-Kreuzberg zur Dokumentation und Aufarbeitung des Terrors im nationalsozialistischen Deutschland. Dazu gehören eine Dauerausstellung und Sonderausstellungen im Dokumentationszentrum, das im Jahr 2010 eröffnet wurde, sowie eine schon zuvor eingerichtete Freiluftausstellung und ein Geländerundgang mit Erläuterungen zur Geschichte des historischen Orts.

Das Schloss Charlottenburg diente von 1701 bis 1888 als Sommerresidenz der preußischen Könige und ist heute ein Museum. Das Schloss ist ein Baudenkmal und liegt am Spandauer Damm im Berliner Ortsteil Charlottenburg.

Die Museumsinsel ist ein aus fünf Museen bestehendes Bauensemble im nördlichen Teil der Spreeinsel in der historischen Mitte Berlins. Sie gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der deutschen Hauptstadt und zu den bedeutendsten Museumskomplexen Europas. In den Jahren von 1830 bis 1930 im Auftrag der preußischen Könige nach Plänen von fünf Architekten entstanden, wurde sie 1999 als Gesamtanlage in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Die Museumsinsel besteht aus dem Alten Museum, dem Neuen Museum, der Alten Nationalgalerie, dem Bode-Museum und dem Pergamonmuseum. Seit der Wiedervereinigung Deutschlands wird sie im Rahmen des Masterplans Museumsinsel saniert und erweitert. Am 12. Juli 2019 eröffnete die James-Simon-Galerie als neues Besucherzentrum. Ebenfalls im nördlichen Teil der Spreeinsel steht der Berliner Dom am Lustgarten, sowie das museal und kulturell genutzte Humboldt Forum, das bis 2021 in den Formen des Berliner Schlosses errichtet wurde.

Wikipedia: Museumsinsel (Berlin) (DE), Website, Heritage Website

Der Checkpoint Charlie war einer der Berliner Grenzübergänge durch die Berliner Mauer zwischen 1961 und 1990. Er verband in der Friedrichstraße zwischen Zimmerstraße und Kochstraße den sowjetischen mit dem amerikanischen Sektor und damit den Ost-Berliner Bezirk Mitte mit dem West-Berliner Bezirk Kreuzberg. Der Kontrollpunkt wurde im August/September 1961 infolge des Mauerbaus von den West-Alliierten eingerichtet, um den Angehörigen ihres Militärpersonals weiterhin das Überschreiten der Sektorengrenze zu ermöglichen, wobei sie registriert und belehrt wurden. Auf westlicher Seite fanden Kontrollen aller anderen Benutzer des Checkpoints Charlie, wie bei Sektorenübergängen allgemein, nicht statt.

Der Gendarmenmarkt ist ein nach dem ursprünglich hier angesiedelten Kürassierregiment Gens d’armes benannter Platz im Berliner Ortsteil Mitte des gleichnamigen Bezirks. Angelegt bei der Stadterweiterung im Jahr 1688, wurde er im Zweiten Weltkrieg zerstört und 1976–1993 wiederaufgebaut. Auf ihm befinden sich das heute als Konzerthaus genutzte Schauspielhaus von Karl Friedrich Schinkel sowie der Deutsche und Französische Dom von Carl von Gontard. Der Gendarmenmarkt gilt als „schönster Platz Berlins“.

Der Kreuzberg ist ein Hügel im nach ihm benannten Berliner Ortsteil Kreuzberg des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Mit 66 m ü. NHN ist er die höchste natürliche Erhebung in der Berliner Innenstadt.

19. Fam. Adler

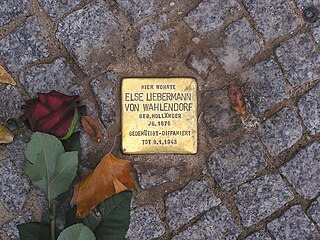

Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln, sogenannten Stolpersteinen, soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus (NS-Zeit) verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die quadratischen Tafeln aus Messing mit abgerundeten Ecken und Kanten sind mit manuell mittels Hammer und Schlagbuchstaben eingefügten Lettern beschriftet. Sie werden von einem angegossenen Betonwürfel mit einer Kantenlänge von 96 × 96 und einer Höhe von 100 Millimetern getragen. Sie werden meist vor den letzten frei gewählten Wohnhäusern der NS-Opfer niveaugleich in das Pflaster bzw. den Belag des jeweiligen Gehwegs eingelassen. Am 26. Mai 2023 verlegte Demnig in Nürnberg den 100.000. Stolperstein.

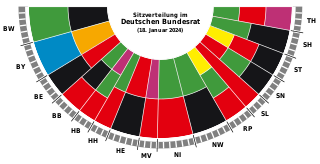

20. Bundesrat

Der Bundesrat ist ein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland. Über den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes sowie in Angelegenheiten der Europäischen Union mit. Jedes Land ist durch Mitglieder seiner Landesregierung im Bundesrat vertreten. Abhängig von der Bevölkerungsgröße hat jedes Land drei bis sechs Stimmen, die Gesamtzahl beträgt 69 Stimmen. Auf diese Weise werden die Interessen der Länder bei der politischen Willensbildung des Gesamtstaates berücksichtigt.

21. Tierpark Berlin

Der Tierpark Berlin ist einer der beiden zoologischen Gärten in Berlin. Er wurde 1955 im Ortsteil Friedrichsfelde eröffnet. Mit 160 Hektar Fläche ist er der größte Landschaftstierpark in Europa. Ein Teil des Geländes wurde bereits 1821 vom Gartenbaumeister Peter Joseph Lenné als Landschaftsgarten gestaltet.

22. Jüdisches Museum Berlin

Das Jüdische Museum Berlin (JMB) im Berliner Ortsteil Kreuzberg ist das größte jüdische Museum Europas. Es wurde im September 2001 als Stiftung öffentlichen Rechts eröffnet. Mit seinen Ausstellungen und weiteren Angeboten vermittelt es die Geschichte der Juden in Deutschland und jüdische Kultur bis zur Gegenwart.

23. Zoo Berlin

Der Zoologische Garten Berlin ist der älteste noch bestehende Zoo Deutschlands und der artenreichste Zoo der Welt. Er liegt im Berliner Ortsteil Tiergarten, während sich der andere der beiden zoologischen Gärten der Hauptstadt, der Tierpark Berlin, im Ortsteil Friedrichsfelde befindet.

Wikipedia: Zoologischer Garten Berlin (DE), Website, Website

24. Neue Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Die evangelische Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist ein Baudenkmal auf dem Breitscheidplatz im Berliner Ortsteil Charlottenburg. Sie wurde im Auftrag von Kaiser Wilhelm II. zum Gedenken an seinen Großvater Kaiser Wilhelm I. in den Jahren 1891–1895 von Franz Schwechten im Stil der Neoromanik erbaut. Ihr Kirchturm war mit 113 Metern der damals höchste der Stadt.

25. Buddy Bear

Der Buddy Bär bezeichnet eine individuell bemalte lebensgroße Bärenskulptur aus witterungsbeständigem glasfaserverstärkten Kunststoff. Der Buddy Bär adaptiert eine Idee, die seit Ende der 1990er Jahre schon in anderen Großstädten erfolgreich war, initiiert 1998 durch die Zürcher Kuh-Kultur.

26. Gedenkstätte der Sozialisten

Die Gedenkstätte der Sozialisten ist eine Grab- und Gedenkstätte innerhalb des Zentralfriedhofs Friedrichsfelde in Berlin. Die 1951 offiziell eingeweihte Anlage diente zusammen mit der angrenzenden Gräberanlage Pergolenweg zu Zeiten der DDR als Ehrenfriedhof für Personen, die sich um die sozialistische Idee verdient gemacht hatten. Sie schließt an die Tradition des Friedhofs Friedrichsfelde als Begräbnisstätte der Arbeiterbewegung an, die im späten 19. Jahrhundert begann.

27. Staatsoper Unter den Linden

Das Opernhaus an der Prachtstraße Unter den Linden im Berliner Ortsteil Mitte ist die Spielstätte der Staatsoper Unter den Linden. Es wurde 1741 bis 1743 im Auftrag König Friedrichs des Großen nach Plänen Georg Wenzeslaus von Knobelsdorffs im Stil des Rokoko errichtet. Im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt, wurde das Opernhaus 1951 bis 1955 nach Plänen Richard Paulicks als Teil des Forum Fridericianum wiederaufgebaut.

Wikipedia: Staatsoper Unter den Linden (DE), Website, Heritage Website

28. Humboldt Forum

Das Humboldt-Forum im Berliner Schloss ist ein Universalmuseum im Berliner Ortsteil Mitte. Neben dem Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin beheimatet es auch die Berlin-Ausstellung des Stadtmuseums Berlin und das Humboldt-Labor der Humboldt-Universität zu Berlin. Außerdem finden in der von der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss getragenen Einrichtung begleitende Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen statt. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde es am 16. Dezember 2020 zuerst nur digital, am 20. Juli 2021 dann auch allgemein eröffnet. Mit 1,7 Millionen Besuchern im Jahr 2023 belegt es den 1. Platz der meistbesuchten Museen Deutschlands und den 34. Platz der meistbesuchten Museen der Welt.

Wikipedia: Humboldt Forum (DE), Url, Website, Wheelchair Website

29. Matrosenhaus

Der Park Klein-Glienicke, umgangssprachlich Glienicker Park genannt, ist ein öffentlich zugänglicher englischer Landschaftsgarten, der im äußersten Südwesten Berlins im Ortsteil Wannsee des Bezirks Steglitz-Zehlendorf liegt. Er ist Teil des UNESCO-Welterbes Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin. Innerhalb derer gehört er neben Sanssouci, dem Neuen Garten, der Pfaueninsel und dem Park Babelsberg zu den fünf Stammparks.

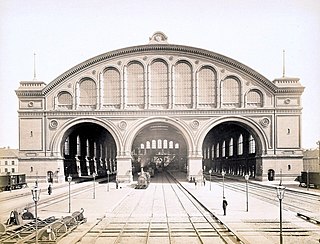

30. Portikus des zerstörten Anhalter Bahnhofs

Berlin Anhalter Bahnhof war nach dem Potsdamer Bahnhof der zweitälteste Bahnhof in Berlin und bis Mitte des 20. Jahrhunderts einer der wichtigsten Fernbahnhöfe in der Stadt. Heute wird noch der gleichnamige Bahnhof der unterirdisch verkehrenden Nordsüd-S-Bahn betrieben.

31. Deutsches Technikmuseum

Das Deutsche Technikmuseum wurde 1983 unter dem Namen Museum für Verkehr und Technik eröffnet, den es bis 1996 trug. Das Museum sieht sich als Nachfolgeinstitution verschiedener technischer Museen, die es in Berlin bis zum Zweiten Weltkrieg gab, wie etwa des Verkehrs- und Baumuseums, und befindet sich im Berliner Ortsteil Kreuzberg des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Das DTM hat 26.500 m² Ausstellungsfläche auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerks und Güterbahnhofs des Anhalter Bahnhofs. Das Museum wurde 2019 von 635.382 Menschen besucht. Den thematischen Schwerpunkt bilden die drei großen Verkehrsbereiche, allerdings möchte das Museum möglichst alle Bereiche der Technik darstellen und verfügt deshalb auch über Ausstellungen z. B. zur Druck-, Nachrichten-, Produktions- und Filmtechnik. Das Museum versteht sich als ein kulturgeschichtliches Technikmuseum, das technische Entwicklungen in ihren Wechselwirkungen zur gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Geschichte darstellt.

Wikipedia: Deutsches Technikmuseum (DE), Website, Facebook, Instagram, Youtube

32. Mauerpark

Der Mauerpark ist eine Parkanlage in Berlin-Prenzlauer Berg. Von Bürgerinitiativen 1990 erstmals bepflanzt, 1994 nach Plänen von Gustav Lange eröffnet und bis 2020 mehrfach erweitert, folgt der Park dem Verlauf der ehemaligen Berliner Mauer entlang der Schwedter Straße. Als populäres Naherholungsgebiet zählt der Mauerpark mit seinem Flohmarkt und den zahlreichen Straßenmusikern zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Berlins. Bau und Erweiterung des Parks waren über Jahrzehnte hinweg ein komplexes politisches Konfliktfeld verschiedener Bürger- und Verwertungsinteressen.

33. Zitadelle Spandau

Die Zitadelle Spandau ist eine der bedeutenden und besterhaltenen Festungen der Hochrenaissance in Europa. Sie befindet sich nordöstlich der Spandauer Altstadt am gegenüberliegenden Havelufer im Berliner Ortsteil Haselhorst und ist eine bekannte Sehenswürdigkeit des Berliner Bezirks Spandau. Kern der Anlage ist eine mittelalterliche Burg, von der noch Bergfried und Palas erhalten sind. Um sie herum wurde in den Jahren 1559–1594 ein Festungsbauwerk nach dem damals aktuellen Stand der Technik angelegt.

Wikipedia: Zitadelle Spandau (DE), Website, Heritage Website, Website En

34. Neue Wache

Die Neue Wache ist ein Baudenkmal an der Prachtstraße Unter den Linden 4 im Berliner Ortsteil Mitte und Teil des Forum Fridericianum. Errichtet 1816 bis 1818 von Karl Friedrich Schinkel im Stil des Klassizismus als Wachgebäude für das Königliche Palais, wandelte sie sich 1931 zur Gedenkstätte. Im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt, wurde die Neue Wache 1951 bis 1957 wiederaufgebaut. Seit 1993 beheimatet sie die Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Über eine Rückkehr der Denkmäler preußischer Generäle der Befreiungskriege, die programmatisch bis 1950 neben und gegenüber der Neuen Wache standen, wird immer wieder diskutiert.

35. Inselgarten

Die Rote Insel, auch Schöneberger Insel genannt, ist eine Ortslage im Berliner Ortsteil Schöneberg. Sie gehört seit der Bezirksreform von 2001 zum siebten Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg, stellt aber selbst keine offizielle administrative Einheit dar.

36. Pfaueninsel

Die Pfaueninsel liegt in der Havel im Südwesten Berlins. Sie ist ein zur Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg gehörender 67 Hektar großer Landschaftspark und steht seit 1990 gemeinsam mit den Schlössern und Parks von Sanssouci in Potsdam und mit dem Schloss Glienicke in Berlin als Weltkulturerbe auf der Liste der UNESCO. Die Pfaueninsel ist eng verbunden mit wichtigen Ereignissen und Personen der brandenburgisch-preußischen Geschichte.

37. Glienicker Brücke

Die Glienicker Brücke über die Havel zwischen Berlin und Potsdam verbindet im Verlauf der Bundesstraße 1 die Königstraße (Berlin-Wannsee) mit der Berliner Straße in der Berliner Vorstadt von Potsdam. Ihren Namen verdankt die Straßenbrücke dem in der Nähe gelegenen ehemaligen Gut Klein Glienicke, an dessen Stelle heute das Schloss Glienicke liegt. Die Fachwerkbrücke wurde Ende 1907 als viertes Bauwerk an dieser Stelle unter dem Namen Kaiser-Wilhelm-Brücke eröffnet, der sich jedoch nicht durchsetzte.

38. Deutsches Historisches Museum

Das Deutsche Historische Museum ist ein Museum für deutsche Geschichte im Berliner Ortsteil Mitte. Es hat seinen Sitz im barocken Zeughaus am Boulevard Unter den Linden und im modernen Ausstellungsbau an der Straße Hinter dem Gießhaus. Das DHM versteht sich als Ort „zur Stärkung historischer Urteilskraft, an dem übergreifende philosophische, ethische und historische Fragen verhandelt werden“ und ist eines der meistbesuchten Museen der Stadt. Seit 2021 ist das Zeughaus zwecks Sanierung geschlossen; der Ausstellungsbau ist regulär geöffnet.

39. Komische Oper Berlin

Die Komische Oper Berlin ist ein Opernhaus, derzeit ansässig im Schillertheater in Berlin-Charlottenburg. Das Hauptgebäude wird momentan saniert und befindet sich in der Behrenstraße im Berliner Ortsteil Mitte des gleichnamigen Bezirks. Es ist das kleinste der drei Berliner Opernhäuser und mit der Deutschen Oper, der Staatsoper Unter den Linden sowie dem Staatsballett Berlin und dem Bühnenservice Berlin Teil der Stiftung Oper in Berlin.

40. Sowjetisches Ehrenmal

Das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park ist eine Gedenkstätte und zugleich Soldatenfriedhof im Treptower Park in Berlin. Die im Mai 1949 fertiggestellte Anlage wurde auf Weisung der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland errichtet, um die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee zu ehren. Über 7000 der in der Schlacht um Berlin gefallenen Soldaten sind hier bestattet. Die zum Monument gehörende Kolossalstatue ist mit Hügel und Sockel insgesamt 30 Meter hoch.

41. Museum Europäischer Kulturen

Das Museum Europäischer Kulturen (MEK) ist ein kultur- und alltagsgeschichtliches Museum in Berlin, das einen Hybriden von Museen für Alltagskultur, ethnologischen Museen und Europamuseen darstellt. Es setzt sich mit den Lebenswelten in Deutschland und Europa vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart auseinander. Seine ständige Sammlungspräsentation sowie die museale Forschungsarbeit gelten den Kulturkontakten über nationale und sprachliche Grenzen hinweg. Mit 285.000 Exponaten gehört das Museum Europäischer Kulturen zu den größten Institutionen seiner Art. Schnittmengen der Sammlungen gibt es mit dem Nordischen Museum in Stockholm und dem Österreichischen Museum für Volkskunde in Wien. Die Sammlungen dieser beiden Museen widmen sich jedoch nicht explizit Europa. Das Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers in Marseille ähnelt dem Museum Europäischer Kulturen in seinem Zugriff, ist jedoch auf den Mittelmeerraum ausgerichtet. Darüber hinaus gibt es Schnittmengen mit dem Haus der Europäischen Geschichte in Brüssel, das jedoch über keine historische Sammlung verfügt.

42. St. Marienkirche

Die evangelische St.-Marien-Kirche befindet sich an der Karl-Liebknecht-Straße im Park am Fernsehturm im Berliner Ortsteil Mitte, in der Nähe des Alexanderplatzes. Sie ist die älteste noch sakral genutzte städtische Pfarrkirche Berlins, eines von ursprünglich sechs mittelalterlichen Kirchengebäuden in der historischen Mitte Berlins, im ehemals dicht bebauten Marienviertel.

Wikipedia: Marienkirche (Berlin-Mitte) (DE), Website, Heritage Website

43. Alter St.-Matthäus-Kirchhof

Der Alte St.-Matthäus-Kirchhof Berlin ist ein historischer Friedhof in Berlin mit vielen kulturhistorisch bedeutenden Grabmälern, die unter Denkmalschutz stehen. Der Kirchhof liegt zwischen der Großgörschen- und der Monumentenstraße im Ortsteil Schöneberg auf der sogenannten Roten Insel. Der Friedhof befindet sich auf dem Nordabhang des Teltow und fällt sanft zum Berliner Urstromtal ab, in dem die Spree fließt.

Wikipedia: Alter St.-Matthäus-Kirchhof Berlin (DE), Heritage Website

44. Jagdschloss Grunewald

Das Jagdschloss Grunewald ist der älteste noch erhaltene Schlossbau Berlins. Es steht am südöstlichen Ufer des Grunewaldsees und gehört zum Ortsteil Dahlem des Bezirks Steglitz-Zehlendorf. Der See selbst liegt auf der Gemarkung des Ortsteils Grunewald im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

45. Nikolaikirche

Die Nikolaikirche ist das älteste intakte Kirchengebäude in der historischen Mitte von Berlin und steht seit den 1980er Jahren unter Denkmalschutz. Die im Jahr 1938 entwidmete Kirche ist ein seit den späten 1990er Jahren zur Stiftung Stadtmuseum Berlin gehörendes Museum, in dem auch regelmäßig Konzerte stattfinden.

46. Die Stachelschweine

Das Kabarett Theater Die Stachelschweine ist das älteste Berliner Kabarett und das zweitälteste in ganz Deutschland. Es wurde im Herbst 1949 in dem Künstler- und Studentenlokal Badewanne unweit der Berliner Gedächtniskirche als Schauspielerkollektiv gegründet. Der Name Stachelschweine ist angelehnt an eine Zeitschrift der 1920er Jahre, Das Stachelschwein, deren Herausgeber der Schriftsteller und Kabarettist Hans Reimann war.

47. Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Berlin ist das größte Naturkundemuseum in Deutschland. Die Bestände umfassen mehr als 30 Millionen Objekte. Ursprünglich Teil der Humboldt-Universität zu Berlin, ist es seit 1. Januar 2009 eine Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem vollständigen Namen Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung. Es ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und befindet sich in der Invalidenstraße, in der Oranienburger Vorstadt im Ortsteil Mitte von Berlin. Das Naturkundemuseum ist unter anderem über einen gleichnamigen U-Bahnhof zu erreichen. Seit dem 1. Januar 2009 ist das Museum für Naturkunde wegen der überregionalen Bedeutung und des gesamtstaatlichen Interesses an seiner Forschungsarbeit Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Es versteht sich als ein integriertes Forschungsmuseum und strebt durch seine Aktivitäten hinsichtlich Bürgerwissenschaft und digitaler Erschließung seiner Sammlung an, ein „offenes integriertes Forschungsmuseum“ zu werden, das mit dem Aufgabendreiklang von Sammeln, Forschen und Vermitteln eine Funktion als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft einnimmt. Im englischsprachigen Raum ist auch die Kurzbezeichnung als Humboldt-Museum in Gebrauch, was jedoch irreführend ist, da sich ebenfalls in Berlin im Schloss Tegel ein Humboldt-Museum befindet, das sich den Brüdern Wilhelm und Alexander von Humboldt widmet.

48. Schloss Glienicke

Schloss Glienicke war das Sommerschloss des Prinzen Carl von Preußen. Es liegt im Südwesten Berlins an der Grenze zu Potsdam nahe der Glienicker Brücke im Ortsteil Wannsee des Bezirks Steglitz-Zehlendorf. Verwaltet von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, ist das Schloss inmitten des Landschaftsparks Klein Glienicke zentraler Bestandteil eines Gebäudeensembles von architektur-, kunst- und kulturgeschichtlich bedeutenden Bauten aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die seit 1990 als Weltkulturerbe unter dem Schutz der UNESCO stehen.

49. Waldbühne

Die Waldbühne in Berlin ist eine Freilichtbühne. Sie liegt am westlichen Ende des Olympiaparks Berlin im Ortsteil Westend des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf und bietet Platz für 22.290 Zuschauer. Sie wurde in Spitzenzeiten jährlich von über 500.000 Menschen besucht.

50. St. Marien am Behnitz

St. Marien am Behnitz ist die zweitälteste der nach der Reformation gebauten römisch-katholischen Kirchen im Großraum Berlin. Sie befindet sich in Berlin-Spandau, wurde 1847/48 erbaut, im Inneren mehrmals umgestaltet und in den Jahren 2002/2003 im Auftrag und auf Kosten privater Besitzer aufwendig nach dem rekonstruierten Zustand der Jahre 1894/95 restauriert. Die Kirche und das Pfarrhaus stehen unter Denkmalschutz. Ihr Architekt ist August Soller aus der Schinkelschule.

51. DDR-Museum

Das DDR-Museum Berlin ist ein privatwirtschaftlich geführtes Museum im DomAquarée im Berliner Ortsteil Mitte. Es behandelt in seiner Dauerausstellung das Leben und die Alltagskultur der DDR mit Vorrang in Berlin. Im Jahr 2015 gehörte es mit 584.000 Besuchern zu den meistbesuchten Museen und Gedenkstätten Berlins. Seit dem 1. September 2021 gehörte die Ausstellung DDR Museum: Motorrad als zweites Haus zum DDR-Museum. Die Motorrad-Ausstellung auf 800 m² umfasste über 130 in der DDR produzierte Motorräder.

52. Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung

Die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin, die sich der Erinnerung und dem Gedenken an Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert in Europa und darüber hinaus widmet. Sie wurde 2008 von der deutschen Bundesregierung ins Leben gerufen.

Wikipedia: Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung (DE), Website

53. Neue Nationalgalerie

Die Neue Nationalgalerie am Kulturforum ist das Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts der Berliner Nationalgalerie. Der 1968 eröffnete Bau des Museums stammt von Ludwig Mies van der Rohe und gilt als Ikone der Klassischen Moderne. Wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten war die Neue Nationalgalerie von 2015 bis 2021 geschlossen.

54. Schloss Schönhausen

Schloss Schönhausen ist ein Barockschloss im Berliner Ortsteil Niederschönhausen des Bezirks Pankow. Das Schloss ist von einem Park umgeben, durch den die Panke fließt. Geschichtliche Bedeutung erlangte das Schloss in der Regierungszeit Friedrichs des Großen als Sommersitz der Königin Elisabeth Christine von Preußen sowie in der DDR-Zeit als Amtssitz von Wilhelm Pieck, dem ersten Präsidenten.

55. Friedrichswerdersche Kirche

Die Friedrichswerdersche Kirche ist ein Baudenkmal am Werderschen Markt im Berliner Ortsteil Mitte. Erbaut im Auftrag des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm in den Jahren 1824–1831 von Karl Friedrich Schinkel im Stil der Neogotik, fand sie als erster repräsentativer Ziegelbau seit dem Mittelalter schon damals große Beachtung. Nach schwerer Beschädigung im Zweiten Weltkrieg wurde der einschiffige, doppeltürmige Sakralbau 1982–1987 rekonstruiert. An die ursprüngliche Nutzung als evangelische Kirche erinnern heute noch der Altar, die Kanzel und die farbigen Glasfenster im Innern. Aktuell beheimatet sie Skulpturen des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung der Nationalgalerie.

56. Parochialkirche

Die Parochialkirche im Kirchenkreis Berlin Stadtmitte ist eine Kirche der Evangelischen Kirchengemeinde St. Petri-St. Marien im Berliner Ortsteil Mitte. Das ab 1695 erbaute Gebäude ist die älteste Kirche der reformierten Gemeinde Berlins.

Wikipedia: Parochialkirche (Berlin) (DE), Website, Heritage Website

57. Gärten der Welt

Die Parkanlage Gärten der Welt liegt am nördlichen Fuß des Kienbergs im Berliner Ortsteil Marzahn des Bezirks Marzahn-Hellersdorf. Der Park wurde am 9. Mai 1987 anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins nach Plänen des damaligen Stadtgartendirektors in Ost-Berlin, Gottfried Funeck, als Berliner Gartenschau und Geschenk der Gärtner an die Hauptstadt der DDR eröffnet. Er umfasste damals rund 21 Hektar und bildete ein Gegenstück zum Britzer Garten, der 1985 zur BUGA in West-Berlin eingeweiht worden war.

58. Treptower Park

Der Treptower Park, angelegt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, liegt direkt an der Spree im Ortsteil Alt-Treptow des Bezirks Treptow-Köpenick in Berlin. Im Park befinden sich die Archenhold-Sternwarte und das Sowjetische Ehrenmal mit Soldatenfriedhof.

59. Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche

Die evangelische Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche steht am nördlichen Rande des Großen Tiergartens im Hansaviertel des Berliner Bezirks Mitte. Der moderne Kirchenbau des Architekten Ludwig Lemmer aus dem Jahr 1957 ersetzt die ursprüngliche, 1892–1895 nach Plänen von Johannes Vollmer errichtete und im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstörte, neugotische Kirche.

Wikipedia: Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche (DE), Website, Heritage Website

60. Das Center am Potsdamer Platz

Das Center am Potsdamer Platz ist ein Bauensemble am Potsdamer Platz im Berliner Ortsteil Tiergarten des Bezirks Mitte, das von dem Architekten Helmut Jahn gestaltet wurde. In einem der futuristischen sieben Gebäude – gegenüber der Philharmonie am Kemperplatz gelegen – befand sich ursprünglich die Europazentrale von Sony. Jetzt hat die deutsche Zweigniederlassung dort ihren Sitz. Der Gebäudekomplex galt zum Zeitpunkt seiner Erstellung als äußerst innovativ, so wurde z. B. eine schräge Glasfassade von Werner Sobek realisiert, die damals weltweit einmalig war.

61. Görlitzer Park

Der Görlitzer Park, umgangssprachlich auch „Görli“ genannt, zählt zu den großen Parks und Naherholungsgebieten im Berliner Ortsteil Kreuzberg. Er wurde in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren nach dem Abriss der Bahnanlagen des alten Görlitzer Bahnhofs angelegt. Den Namen Görlitzer Bahnhof trägt seitdem nur noch der in der Nähe gelegene U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof. Im 14 Hektar großen Görlitzer Park gibt es unter anderem einen Kinderbauernhof, mehrere Sport-, Spiel- und Bolzplätze, zwei Aussichtsberge und einen kleinen See.

62. Französischer Dom

Der Französische Dom am Gendarmenmarkt im Berliner Ortsteil Mitte ist ein Kuppelturm, der in den Jahren 1780–1785 an die Französische Friedrichstadtkirche angebaut wurde. Er wurde im Auftrag des preußischen Königs Friedrichs II. von Carl von Gontard im Stil des Barock errichtet und liegt gegenüber dem Deutschen Dom. Seit 1935 beheimatet er das Hugenottenmuseum. Nach Beschädigung im Zweiten Weltkrieg wurde das Baudenkmal 1978–1983 außen originalgetreu und innen modern wiederaufgebaut.

63. Müggelturm

Der Müggelturm ist ein bekanntes Ausflugsziel im Südosten Berlins im Ortsteil Köpenick. Er steht südlich des Müggelsees in den Müggelbergen auf dem Kleinen Müggelberg in einer Höhe von 88,3 m ü. NHN. Wenn vom Müggelturm gesprochen wird, ist meistens der 1961 als Ersatz für den 1958 abgebrannten hölzernen Vorgängerbau errichtete Turm gemeint.

64. Schillertheater

Das Schillertheater ist ein Berliner Theatergebäude und war lange Zeit ein Schauspielhaus. Es steht im Ortsteil Charlottenburg des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf in der Nähe des Ernst-Reuter-Platzes in der Bismarckstraße 110. Während der 1920er und 1930er Jahre diente es dem Preußischen Staatstheater Berlin, von 1951 bis 1993 den Staatlichen Schauspielbühnen Berlin. Im Jahr 1993 wurden die Schauspielbühnen auf Beschluss des Berliner Senats wegen der schlechten finanziellen Situation nach Protesten geschlossen. Das Gebäude wird zeitweise als Spielstätte und Veranstaltungsort vermietet. Von Herbst 2010 bis Sommer 2017 war hier die Staatsoper Unter den Linden untergebracht, weil das Opernhaus saniert wurde. Von Sommer 2018 bis Ende 2022 nutzten Theater und Komödie am Kurfürstendamm das Haus als Übergangsspielstätte. Seit Herbst 2023 dient das Schillertheater der Komischen Oper während der Sanierung des eigenen Hauses als Spielstätte.

65. Berlinische Galerie

Die Berlinische Galerie ist ein Museum des Landes Berlin. Offiziell trägt es den Beinamen Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Das Museumsgebäude befindet sich in der Alten Jakobstraße im Berliner Ortsteil Kreuzberg. Die Berlinische Galerie sammelt in Berlin seit 1870 entstandene Kunst mit einem regionalen und internationalen Schwerpunkt. Direktor des Museums ist seit September 2010 der Kunsthistoriker Thomas Köhler, bis dahin stellvertretender Direktor, als Nachfolger von Jörn Merkert.

66. Maria Regina Martyrum

Maria Regina Martyrum ist der Titel einer römisch-katholischen Kirche im Berliner Ortsteil Charlottenburg-Nord am Heckerdamm 230/232. Sie wurde 1960 bis 1963 als „Gedächtniskirche der deutschen Katholiken zu Ehren der Blutzeugen für Glaubens- und Gewissensfreiheit in den Jahren 1933–1945“ gebaut und steht unweit der Gedenkstätte Plötzensee und des evangelischen Gemeindezentrums Plötzensee, ebenfalls einer Gedenkkirche. Die Gedenkkirche Maria Regina Martyrum ist mit Glockenturm und Feierhof ein eingetragenes Baudenkmal. Sie gehört zur Pfarrei „Märtyrer von Berlin“ im Erzbistum Berlin.

Wikipedia: Maria Regina Martyrum (Berlin) (DE), Website, Heritage Website

67. Schloss Köpenick

Das Schloss Köpenick, aus ersten Bauten des frühen 9. Jahrhunderts auf der Schlossinsel hervorgegangen, befindet sich in der Altstadt des Berliner Ortsteils Köpenick. Es steht seit den 1980er Jahren unter Denkmalschutz.

68. Bierpinsel

Als Bierpinsel wird im Berliner Volksmund ein 47 Meter hohes Gebäude in futuristisch anmutender Poparchitektur der 1970er Jahre im Berliner Ortsteil Steglitz bezeichnet, in dem sich das Turmrestaurant Steglitz befindet. Seit Januar 2017 steht der Bau unter Denkmalschutz.

69. Deutscher Dom

Der Deutsche Dom am Gendarmenmarkt im Berliner Ortsteil Mitte ist ein Kuppelturm, der in den Jahren 1780–1785 an die Neue oder Deutsche Kirche angebaut wurde. Er wurde im Auftrag Friedrichs II. von Carl von Gontard im Stil des Barock errichtet und liegt gegenüber dem Französischen Dom sowie an der Nordseite der Mohrenstraße. Nach Beschädigung im Zweiten Weltkrieg wurde das Baudenkmal 1983–1996 außen originalgetreu und innen modern wiederaufgebaut. Seit 2002 beheimatet der Deutsche Dom die Parlamentshistorische Ausstellung des Deutschen Bundestags.

70. Friedhof der Märzgefallenen

Der Friedhof der Märzgefallenen ist ein Friedhof im Volkspark Friedrichshain im Berliner Ortsteil Friedrichshain. Er wurde für die Opfer der Märzrevolution vom 18. März 1848, die Märzgefallenen, angelegt. 1925 gestaltete der Berliner Architekt Ludwig Hoffmann die Anlage um und brachte sie in die bestehende dreiseitig gefasste Form. Weitere Umgestaltungen fanden 1948 und 1957 statt.

71. Khadija Moschee

Die Khadija-Moschee ist eine von der Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) in Berlin-Heinersdorf gebaute Moschee, die von der Frauenorganisation Lajna Imaillah finanziert wurde. Sie ist nach Chadīdscha bint Chuwailid benannt, der ersten Muslimin und ersten Ehefrau des Propheten Mohammed.

72. Velodrom

Das Velodrom ist eine der größten Veranstaltungshallen Berlins und eine Radrennbahn. Es bietet Platz für 12.000 Personen und ist das Zentrum des Berliner Radsports. Seit 1997 findet hier jährlich das Berliner Sechstagerennen statt.

73. Tempodrom

Das Tempodrom ist ein Berliner Veranstaltungsort, der 1980 zunächst als alternative Spielstätte auf der Westseite des Potsdamer Platzes, in direkter Nachbarschaft der damaligen Berliner Mauer, von der Erbin und ehemaligen Krankenschwester Irene Moessinger ins Leben gerufen wurde.

Wikipedia: Tempodrom (DE), Website, Facebook, Linkedin, Instagram

74. Kantgaragen

Das 1929–1930 errichtete Gebäude Kant-Garagen in der Kantstraße 126/127 im Berliner Ortsteil Charlottenburg ist die einzige in Berlin und Brandenburg erhaltene Hochgarage der Zwischenkriegszeit. Sie ist zugleich die älteste erhaltene Hochgarage Europas mit doppelgängiger Wendelrampe und weltweit die einzige Hochgarage mit Vorhangfassade. Die Kant-Garage ist die einzige Hochgarage in Deutschland, deren authentische Ausstattung bis heute nahezu vollständig erhalten blieb und die bis 2017 auch als Garage genutzt wurde. Seit Oktober 2017 wurde die authentische Ausstattung des Baudenkmals mit Zustimmung des Landesdenkmalamtes und der Unteren Denkmalbehörde Berlin rückgebaut. Seit 2022 ist das Stilwerk in den Kant-Garagen untergebracht.

75. Askanisches Gymnasium

Das Askanische Gymnasium ist eine Schule im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg. 1875 wurde die Schule in der Berliner Friedrichsvorstadt unter dem Namen Ascanisches Gymnasium gegründet, und zwar im Gebäude Hallesche Straße 24–26. Sie wurde ab 1929 nach Tempelhof verlegt, mehrfach mit anderen Gymnasien und Reformgymnasien vereinigt und umbenannt. Nach 1945 hieß sie Askanische Oberschule, wurde aber 2012 wieder in Askanisches Gymnasium zurückbenannt.

76. Maria, Hilfe der Christen

Maria, Hilfe der Christen ist eine römisch-katholische Pfarrkirche im Berliner Ortsteil Spandau. Sie steht in der Flankenschanze 43 an der Ecke Galenstraße, wurde in den Jahren 1908–1910 erbaut und ist die Pfarrkirche der Pfarrei Heilige Familie – Spandau-Havelland im Erzbistum Berlin. Mit dem Patrozinium Maria, Hilfe der Christen wurde ein mittelalterliches Attribut Mariens aufgegriffen, das auch zu den Anrufungen der Lauretanischen Litanei zählt. Das Bauwerk steht seit den 1980er Jahren unter Denkmalschutz.

Wikipedia: Maria, Hilfe der Christen (Spandau) (DE), Website, Heritage Website

77. GRIPS Theater

Das Grips-Theater ist ein Kinder- und Jugendtheater in der Altonaer Straße am U-Bahnhof Hansaplatz im Berliner Ortsteil Hansaviertel des Bezirks Mitte. Als Beginn der Geschichte des Theaters gilt das Jahr 1969.

78. Luisenstädtischer Kanal und Engelbecken zwischen Waldemarstraße und Schillingbrücke

Der Luisenstädtische Kanal ist ein historischer innerstädtischer Kanal in der Berliner Luisenstadt, der die Spree mit dem Landwehrkanal verband. Er wurde 1852 eröffnet und verlief durch die späteren Ortsteile Kreuzberg und Mitte. Im Jahr 1926 wurde der Kanal bis auf das Engelbecken zugeschüttet und in eine Gartenanlage umgestaltet. Mit dem Bau der Berliner Mauer im Jahr 1961 verlief bis 1990 entlang des nördlichen Teils des Kanals die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin. Seit 1991 wird die seit dem Zweiten Weltkrieg zerstörte Gartenanlage abschnittsweise rekonstruiert.

79. Kulturforum

Das Kulturforum im Berliner Ortsteil Tiergarten des Bezirks Mitte ist ein städtebauliches Areal zwischen Landwehrkanal, Großem Tiergarten und Potsdamer Platz, das Museen, Bibliotheken und Musiksäle umfasst.

80. Wilhelm-Foerster-Sternwarte

Die Wilhelm-Foerster-Sternwarte in Berlin ist eine der größten und traditionsreichsten Volkssternwarten Deutschlands und auch für spezielle Teleskope und einige Forschungsthemen bekannt. Die zum Gedenken an den deutschen Astronomen Wilhelm Foerster benannte Einrichtung hat den internationalen Code 544.

Wikipedia: Wilhelm-Foerster-Sternwarte (DE), Website, Facebook, Website

81. Volkspark Mariendorf

Der Volkspark Mariendorf ist ein Gartendenkmal im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Mariendorf, und wurde mit Unterbrechungen zwischen 1923 und 1931 erbaut. Zu der Parkanlage gehören ein kleiner Hang, der an drei Seiten eingefasste Blümelteich, drei weitgehend naturbelassene und umpflanzte Teiche sowie ein Rosengarten.

82. St. Georg

Die römisch-katholische Kirche St. Georg im Berliner Ortsteil Pankow wurde im Jahr 1909 benediziert und im Jahr 1910 auf den Kirchenpatron des heiligen Georg geweiht. Das Gotteshaus gehört zum Erzbistum Berlin. Die Kirche gehört heute zu der am 1. Januar 2021 errichteten Pfarrgemeinde Heilige Theresa von Avila Berlin Nordost im Erzbistum Berlin, zu der mit der Pfarrei St. Georg die Pfarreien St. Josef (Berlin-Weißensee), Heilig Kreuz (Berlin-Hohenschönhausen) und Corpus Christi fusionierten.

83. Kulturbrauerei

Die Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg ist ein 25.000 m² großes Bauensemble. Die ehemalige Brauerei im Kollwitzkiez steht mit ihren Höfen und ihrer einzigartigen Architektur seit 1974 unter Denkmalschutz. Sie gehört zu den wenigen gut erhaltenen Denkmälern der Industriearchitektur in Berlin vom Ende des 19. Jahrhunderts.

84. Theater an der Parkaue

Das Theater an der Parkaue – Junges Staatstheater Berlin in Berlin-Lichtenberg ist eines der größten Staatstheater für junges Publikum in Deutschland. Das Repertoire richtet sich an Kinder ab vier Jahren, Schulklassen aller Altersstufen, Jugendliche und junge Erwachsene, Familien sowie Individualbesucher jeden Alters.

Wikipedia: Theater an der Parkaue (DE), Tiktok, Facebook, Instagram, Website, Youtube

85. Europa-Center

Das Europa-Center ist ein Gebäudekomplex mit einem markanten Hochhaus am Breitscheidplatz im Berliner Ortsteil Charlottenburg. Von 1963 bis 1965 errichtet, wurde es neben der Gedächtniskirche bald zu einem Wahrzeichen West-Berlins. Mit 86 Metern Traufhöhe war der Büroturm bis zur Fertigstellung des Wohnhauses Fritz-Erler-Allee 120 in der Gropiusstadt einige Jahre lang das höchste Hochhaus der Stadt. Der gesamte Komplex steht heute unter Denkmalschutz.

86. St. Joseph

St. Josef im Berliner Ortsteil Köpenick ist eine katholische Pfarrkirche im Dekanat Berlin Treptow-Köpenick, die in der Dammvorstadt steht. Die Kirche wurde bei ihrer Eröffnung 1899 dem hl. Josef geweiht. Sie steht seit den 1980er Jahren unter Denkmalschutz.

87. Schwerbelastungskörper

Der Schwerbelastungskörper ist ein 1941–1942 errichteter großer Zylinder aus unbewehrtem Beton und Stahlbeton, mit dem die Belastung des Untergrundes durch einen von den Nationalsozialisten geplanten, gigantischen Triumphbogen simuliert werden sollte. Das denkmalgeschützte Bauwerk steht im Nordwesten des Berliner Ortsteils Tempelhof an der General-Pape-Straße Ecke Loewenhardtdamm in der Nähe der Kolonnenbrücke an der Grenze zur „Roten Insel“.

88. Şehitlik-Moschee

Die Şehitlik-Moschee in Berlin wurde zwischen 1999 und 2005 auf dem historischen Türkischen Friedhof am Columbiadamm im Bezirk Neukölln von der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) auf dem Gelände eines Vorgängerbaues gleicher Nutzung errichtet. Ihren Namen übernahm die Moschee vom Türkischen Friedhof, der bereits im Jahr 1866 als Diplomatenfriedhof angelegt worden war. Das von Şehit abgeleitete Şehitlik bedeutet hier Friedhof.

89. Park am Gleisdreieck - Westpark

Der Park am Gleisdreieck ist eine öffentliche Grün- und Erholungsanlage in Berlin. Der rund 31,5 Hektar umfassende Park liegt auf den Brachen des ehemaligen Anhalter und Potsdamer Güterbahnhofs am Gleisdreieck und erstreckt sich vom Landwehrkanal über die Yorckstraße bis zur Monumentenbrücke. Die Anlage besteht aus drei Parkteilen, die zwischen 2011 und 2014 eröffnet wurden:Ostpark in Kreuzberg, 17 Hektar, eröffnet am 2. September 2011, Westpark in Kreuzberg, 9 Hektar, eröffnet am 31. Mai 2013, Dora-Duncker-Park in Schöneberg, 5,5 Hektar, eröffnet am 21. März 2014.

90. Nationaldenkmal für die Befreiungskriege

Das Nationaldenkmal für die Befreiungskriege im Viktoriapark im Berliner Ortsteil Kreuzberg erinnert an die deutschen Befreiungskriege (1813–1815). Es wurde 1817 bis 1821 von Karl Friedrich Schinkel im Stil der Neogotik errichtet.

91. Reformationskirche

Die Reformationskirche ist eine evangelische Kirche im Berliner Ortsteil Moabit, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts an der Beusselstraße errichtet wurde. Der ursprünglich mit einem steilen Helm versehene und nach Kriegsbeschädigungen nur vereinfacht wiederhergestellte Kirchturm dominiert das Stadtbild im westlichen Moabit, dem Beusselkiez. Die Kirche sowie die angrenzenden Pfarr- und Gemeindehäuser stehen unter Denkmalschutz und gehören zum Kirchenkreis Berlin Stadtmitte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Seit 2011 nutzt der Konvent an der Reformationskirche das Kirchengebäude, der dort ein Kultur- und Veranstaltungszentrum betreibt.

92. Ullsteinhaus

Das Ullsteinhaus im Süden Berlins im Ortsteil Tempelhof des Bezirks Tempelhof-Schöneberg ist ein Baudenkmal des Backsteinexpressionismus und wurde Mitte der 1920er Jahre nach Plänen von Eugen Schmohl errichtet. Es ist mit einer Höhe von 77 Metern eine weithin sichtbare Landmarke und ein architektonisches Wahrzeichen dieses Ortsteils. Bis zur Fertigstellung des Friedrich-Engelhorn-Hochhauses im Jahr 1957 war es 30 Jahre lang das höchste Hochhaus Deutschlands.

93. Heilig-Kreuz-Kirche

Die Heilig-Kreuz-Kirche im Berliner Ortsteil Wilmersdorf ist eine römisch-katholische Kirche, die 1911–1912 nach Plänen des Architekten Max Hasak erbaut und nach der allgemeinen Anordnung Kaiserin Auguste Viktorias in die nördliche Häuserzeile der Hildegardstraße eingegliedert wurde. Sie ist eine einschiffige Hallenkirche, mit roten Ziegeln verblendet und mit gotisierenden Elementen gestaltet. Der Bau steht unter Denkmalschutz.

Wikipedia: Heilig-Kreuz-Kirche (Berlin-Wilmersdorf) (DE), Website

94. Café Achteck

Café Achteck ist eine scherzhafte Bezeichnung für bestimmte öffentliche Pissoirs in Berlin. Diese Bedürfnisanstalten bestehen aus sieben grün lackierten gusseisernen Wandsegmenten und bilden einen achteckigen Grundriss. Die achte Wand fehlt und bildet den Eingang, bei dem ein davor stehender Paravent aus mindestens drei Segmenten einen Sichtschutz bildet. Der Entwurf für diese Bedürfnisanstalten stammte vom Stadtbaurat Carl Theodor Rospatt aus dem Jahr 1878. Im Jahr 1920 gab es etwa 142 von diesen Pissoirs in Groß-Berlin. Auch heute sind noch einige erhaltene Exemplare im Stadtbild zu finden. Sie bieten im Innern sieben Stehplätze.

95. Humboldt-Schloss

Das Schloss Tegel liegt im Berliner Ortsteil Tegel des Bezirks Reinickendorf. Es ist das bedeutendste Baudenkmal des Bezirks und steht wie auch Wirtschaftsgebäude und Mauer, Gärtnerhaus, Familiengrabstätte mit Statue der Hoffnung und Grabstätte Kunth unter Denkmalschutz. Die Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt verbrachten im vorherigen Schlösschen und auf Gut Tegel im Sommer viele Jahre ihrer Kindheit. Der Schlosspark erstreckt sich bis fast an den Tegeler See.

96. Spionagetunnel Operation „Gold“/„Stopwatch“

Die Operation Gold war eine gemeinsame Spionageaktion, die vom amerikanischen CIA und dem britischen Secret Intelligence Service durchgeführt wurde, um ab 1955 in Berlin Telefonleitungen der Deutschen Post der DDR, über die das Hauptquartier der Sowjetischen Armee Gespräche führte, mit Hilfe eines Tunnels anzuzapfen, der unter den sowjetisch besetzten Sektor der Stadt gegraben wurde.

97. Britzer Garten

Der Britzer Garten ist ein Landschaftspark, der am 8. Juli 1989 eröffnet wurde. Er stellt eine Erweiterung und Modernisierung der früheren Fläche der Bundesgartenschau von 1985 dar, um der Bevölkerung im Süden West-Berlins einen neuen Naherholungsort zu bieten. Die bestehenden Anlagen und Flächen entstammen den Nachnutzungsvorhaben der BUGA, so wurden beispielsweise Ausstellungshallen im Umfeld zu Sporthallen.

98. Heilig Kreuz-Kirche

Die Heilig-Kreuz-Kirche ist eine evangelische Kirche im Berliner Ortsteil Kreuzberg des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Sie liegt an der Zossener Straße kurz vor dem Landwehrkanal, schräg gegenüber den Friedhöfen vor dem Halleschen Tor. Sie wurde zwischen 1885 und 1888 nach Plänen des Baumeisters Johannes Otzen unter der Bauleitung von Julius Kleinau errichtet. Am 1. Februar 2000 wurde die ehemalige Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde mit der Passionsgemeinde in der Evangelischen Kirchengemeinde Heilig-Kreuz-Passion des Kirchenkreises Berlin Stadtmitte vereinigt. Am 1. Januar 2023 folgte die Fusion der Kirchengemeinde Heilig-Kreuz-Passion mit der benachbarten Jesus-Christus-Kirchengemeinde zur Evangelischen Kirchengemeinde vor dem Halleschen Tor.

Wikipedia: Heilig-Kreuz-Kirche (Berlin-Kreuzberg) (DE), Heritage Website

99. St. Matthias

Die römisch-katholische Kirche St. Matthias in Berlin steht im Ortsteil Schöneberg auf dem Winterfeldtplatz. Sie gehört zu einer der ältesten und größten Pfarreien der Hauptstadt. Die im Stil der Neugotik erbaute Hallenkirche steht unter Denkmalschutz und ist eine der wenigen frei stehenden katholischen Kirchen in Berlin.

Wikipedia: St. Matthias (Berlin) (DE), Website, Heritage Website

100. Alte Dorfkirche

Die Dorfkirche Tempelhof ist die älteste von drei Kirchen der Evangelischen Kirchengemeinde Alt-Tempelhof und Michael. Sie befindet sich im Berliner Ortsteil Tempelhof des Bezirks Tempelhof-Schöneberg am Reinhardtplatz südlich der Straße Alt-Tempelhof, also in Randlage zur mittelalterlichen Dorfgründung Tempelhof. Der heutige Bau, nach Kriegszerstörungen mit veränderter Turmform renoviert, entstand im zweiten Drittel des 13. Jahrhunderts. Sein archäologisch gesicherter Vorgängerbau entstand um 1200 und zählt damit zu den ältesten fassbaren Steinbauten der Mittelmark.

Teilen

Wie wahrscheinlich ist es, dass du uns weiterempfiehlst?

Haftungsausschluss Bitte achte auf deine Umgebung und betrete keine Privatgrundstücke. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die während der Touren auftreten.